Arbeit kann unselbstständig oder selbstständig gestaltet sein, sagt das Arbeitsrecht. Die Grenzen verschwimmen zunehmend, sagt die Praxis. Zu den alten kommen neue digitale Graubereiche dazu. Dem kommt die Gewerkschaft Vida mit ihrem Angebot „vidaflex“ an EinzelunternehmerInnen und Kleinstunternehmen nun entgegen und bricht mit der Systemlogik bisheriger Interessensvertretungen.

Wer ist hier der Boss? Das weite Spektrum an Arbeitswelten

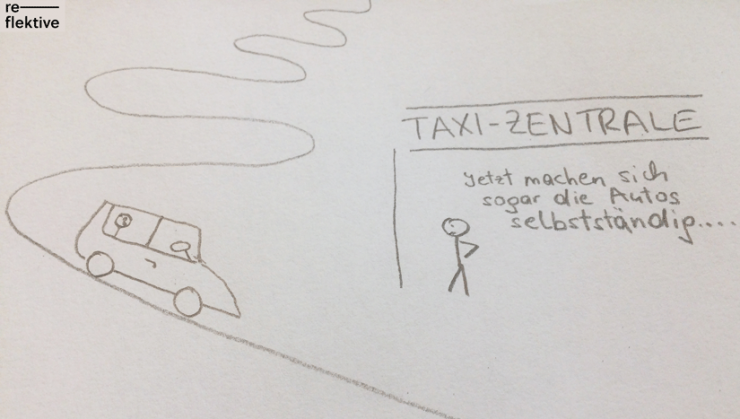

Angesichts der heute vielfältigen Beschäftigungsformen fällt es schwer, sich vorzustellen, dass es einmal nur die Unterscheidung zwischen unselbstständiger und selbstständiger Arbeit gab. Diese Trennlinie gibt es zwar heute im Arbeitsrecht theoretisch immer noch, doch die praktische Ausgestaltung der verschiedenen Beschäftigungsformen – wie freie DienstnehmerInnen oder WerkvertragsnehmerInnen – lassen diese Abgrenzung immer schwerer ziehen. Die digitalen Plattform-vermittelten Arbeitskonstellationen sorgen auch dafür, dass die Abgrenzungsdiskussionen noch lange nicht beendet sind, sondern neu angefacht werden.

Überblick Formen der unselbstständigen und selbstständigen Arbeit

Selbstständige in Österreich: eine sehr heterogene Gruppe

Die Zahl der Selbstständigen ist in den letzten zehn Jahren um 14% gestiegen. Das liegt nicht nur daran, dass die ÖsterreicherInnen Geschmack am Unternehmertum bekommen haben, sondern auch an Branchenentwicklungen und gesetzlichen Veränderungen. Im Jahresdurchschnitt 2017 gab es 465.000 selbständig Erwerbstätige, davon 301.000 Männer und 164.000 Frauen (Statistik Austria, Mikrozensus). Die Mehrheit der Selbstständigen ist solo-selbstständig. Nur etwa vier von zehn Selbständigen beschäftigten in ihren Unternehmen MitarbeiterInnen.

Entwicklung der Selbstständigen und rechtliche Veränderungen Quelle: Daten Statistik Austria, Ergänzungen reflektive

Quelle: Daten Statistik Austria, Ergänzungen reflektive

Während die Arbeitsbedingungen von unselbstständigen Beschäftigten durch die Arbeitskräfteerfassung systematisch erfasst sind, steht die Erfassung der Arbeitsbedingungen der (Solo)Selbstständigen erst am Anfang. Zudem existiert keine einheitliche Definition dieser Ein-Personen-Unternehmen (EPUs): die WKO und die Statistik Austria erfassen nicht die gleichen Gruppen. Das gibt es Harmonierungsbedarf, stellen doch die EPUlerInnen inzwischen rein zahlenmäßig über die Hälfte der Wirtschaftskammermitglieder dar. Noch dazu ist die Verdienst- und Branchenstruktur auch zwischen Frauen und Männern sehr heterogen: Während bei den solo-selbstständigen Männer die Branchen Land- und Forstwirtschaft (23% aller selbstständigen Männer) Unternehmensführung und -beratung (9%) und Grundstück- und Wohnungswesen (7,1%) anführen, sind es bei den solo.selbstständigen Frauen neben der Land- und Forstwirtschaft (37,6%), sonstige Dienstleistungen (9,6%) und das Gesundheits- und Sozialwesen (8,3%) (L&R-Studie 2005, S. 10). Unter sonstigen Dienstleistungen fallen zum Beispiel Friseursalons, Kosmetikstudios, Fußpflege und Reinigung. Es ist auffällig, dass gerade in den Branchen, die als „sonstige“ klassifiziert werden, die größten Selbstständigengruppen zu finden sind. Gerade selbstständige Frauen sind da zahlenmäßig stark vertreten. Eine Neubenennung dieser „sonstiger Branchen“ wäre zukünftig sicherlich sinnvoll.

Überblick über die größten Branchen, in den Selbstständige arbeiten

Quelle: freie Datenabfrage, Baliweb.

Quelle: freie Datenabfrage, Baliweb.

In der Land- und Forstwirtschaft finden sich die höchsten Anteile von Pflichtschul- und Sekundärabschlüssen, während in der Unternehmensführung und im Gesundheits- und Sozialwesen die höchsten Uniabschlüsse zu finden sind. 8% aller Soloselbstständigen haben eine nicht-österreichische Staatsbürgerschaft, der Bau und sonstige Dienstleistungen sind hier die größten Branchen.

Bezogen auf die verschiedenen Formen von Selbstständigkeit finden sich in der Unternehmensberatung die meisten gewerblich Selbstständigen (10,9% aller gewerblich Selbstständigen), in der Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung die meisten freiberuflich Selbstständigen (38,6%) und im Kunst, Unterhaltungs- und Erholungsbereich (21,4%) sowie im Gesundheits- und Sozialwesen die meisten neuen Selbstständigen, also Selbstständige ohne Gewerbeschein (19,2%) (L&R-Studie 2005, S. 16). Der Wiener Arbeitsmarkt ist ein Hotspot an EPUs, jede/r fünfte/r EPUlerIn arbeitet in Wien (18% oder 51.124 Personen).

Die Verdienststruktur ist beim Einkommensmedian bei den freiberuflich Tätigen mit 39.451 Euro doppelt so hoch wie bei den anderen Gruppen. Der größte Anteil – nämlich 30% der selbstständigen EinkommensbezieherInnen – ist in den Daten der Finanzverwaltung überhaupt nicht erfasst, weil die Einkünfte so niedrig waren, dass sie nicht veranlagt werden mussten. Darunter fallen Branchen wie die Land- und Forstwirtschaft (76,3% nicht veranlagt), der Bau (20%) und sonstige Dienstleistungen (21,9%) (L&R-Studie 2005, S. 20) . Dadurch, dass Arbeitszeiten bei Selbstständigen un(ter)erfasst sind, lässt sich schwer sagen, ob die niedrigen Einnahmen auf einen geringes Zeitausmaß oder eine schlechten Auftragslage zurückzuführen sind. Die Verdienste von selbstständigen Frauen und Männer ähneln dem Gender Pay Gap bei den Unselbstständigen: Männer verdienen im Durchschnitt um 38% mehr als Frauen, das Medianeinkommen des Einkommens liegt bei den Männern um 28 % höher (L&R-Studie 2005, S. 3).

Wechselspiel unselbstständige und selbstständige Arbeit

Gerade der Rückgang an Normalarbeitszeitverhältnissen hat den Spielraum für Mehrfachbeschäftigungen in verschiedenen arbeitsrechtlichen Konstellationen aufgemacht. Und gerade in den Dienstleistungsbranchen, die zu den am stärksten wachsenden Branchen gehört, ist das Wechselspiel aus Haupt- und Nebentätigkeiten, oder überhaupt Paralleltätigkeiten zu einer Art Erwerbsmuster geworden. Dies wirft neue Fragen für die sozialrechtliche Absicherung, die betrieblichen Interessensvertretungen, die Gestaltung von Arbeitszeit und die steuerrechtliche Handhabe auf.

Reiner (Gewerbe)Schein?

Die Zuordnung zwischen selbstständiger und unselbstständiger Arbeit ist deswegen wichtig, weil die arbeitsrechtliche Einordnung über die soziale Absicherung und die Steuersituation entscheiden. Merkmale, die die persönliche und wirtschaftliche Abhängigkeit beschreiben wie eigene Leistungserbringung, betriebliche Einbindung (Arbeitsort und -zeit, Zurverfügungstellung von Betriebsmitteln) und daraus bezogene Weisungsgebundenheit, sprechen für eine unselbstständige Arbeit. Es wird im Einzelfall im Rahmen der Kontrolle der Gebietskrankenkassen oder im Falle eines Konflikts bei Sozialgericht entschieden. Dabei zählt die praktische Ausgestaltung unabhängig davon, was am Papier ausgemacht wurde. Die heutige Management-Philosophie über (Global)Ziele zu Führen ohne auf Arbeitszeit, -ort viel Wert zu legen und womöglich mit eigenen Arbeitsmitteln kann für unselbstständige Beschäftigte dazu führen, sich mehr als notwendig verantwortlich und pseudoselbstständig zu fühlen. Seit Jahrzehnten geistert eine Neudefinition des Arbeitnehmerbegriffs durch die Diskussionen, doch anstatt eine sozialrechtliche Integration neuerer Gruppen zu leisten, hatten die Vorschläge meist eine generelle Absenkung des Schutzniveaus zum Ziel. Dies verfestigte den Status Quo und ließ viele Graubereiche im Arbeitsrecht unbehandelt und auch noch weiter entstehen.

Der Vergleich macht deutlich: das soziale Absicherungsniveau im Krankheitsfall oder im Falle von Arbeitslosigkeit oder Schwangerschaft ist bei unselbstständigen Erwerbstätigen höher. Das ist auch der Grund, warum die Richtung der Umgehungskonstellation immer zulasten der sozialen Absicherung geht. Selbstständige kommen alleine für ihre (niedrigeren) Sozialversicherungsbeiträge auf, während bei Unselbstständigen die Beiträge zwischen ArbeitnehmerIn und Arbeitgeber aufgeteilt sind. Der Arbeitgeber hat Fürsorgepflicht für seine ArbeitnehmerInnen, der Selbstständige sorgt für sich selbst. Im Falle, dass ein Selbstständiger nur einen Auftraggeber hat von dem er dadurch wirtschaftlich abhängig ist und er wenig bis gar keinen Verhandlungsspielraum hat was seine Honorare ist und keine Vertretung geduldet wird, dann besteht die Gefahr, dass es sich um eine Scheinselbstständigkeit handelt.

Ob die individuelle Zuordnung als selbstständige Person hält oder nicht, prüft die Sozialversicherung. Bis zum Sommer 2017 war es möglich, dass eine Selbstständigkeit rückwirkend in ein vollversichertes Arbeitsverhältnis verwandelt wurde, wenn die Prüfung ergeben hat, dass eine Scheinselbstständigkeit vorliegt. Der Auftraggeber wird dann rückwirkend zum Arbeitgeber. 2017 wurde die Kooperation zwischen den einzelnen Sozialversicherungsträgern gesetzlich verbessert, jetzt wird bereits bei der Anmeldung ein Auge auf mögliche Umgehungskonstellation geworfen.

Die gewerkschaftliche Antwort auf die zunehmende Selbstständigkeit im Dienstleistungssektor

Die Vida als große Gewerkschaft der EisenbahnerInnen, Sozialberufe, Gastronomie- und Tourismusberufe ist überdurchschnittlich stark von der Zunahme an Selbstständigen betroffen. Wie reagiert eine Gewerkschaft, die beobachtet, dass ihre Mitglieder mit der Idee einer Selbstständigkeit spielen bzw. auch in die Selbstständigkeit gezwungen werden oder überhaupt eine Kombination aus unselbstständiger und selbstständiger Arbeit für viele FriseurInnen, TherapeutInnen zur Arbeitsrealität gehört? Vida hat darauf mit einer eigenen Betreuungsschiene reagiert, genannt vidaflex. Sie richtet sich speziell an EPUlerInnen oder KleinstunternehmerInnen mit bis zu 4 MitarbeiterInnen. Vidaflex orientiert sich an der Bedarfslage und Risikomilderung für Selbstständige. Die Abklärung zu Beginn der Mitgliedschaft von 25 Euro im Monat eruiert, ob es sich um freiwillige und tragfähige Selbstständigkeit handelt, oder ob die gewerkschaftliche Schiene zum Tragen kommt. Das vidaflex Paket umfasst ein auf EPUs angepasstes Kontopaket, Buchhaltung und Steuerberatung und die Basis an Rechtschutzdimensionen wie Schadensersatz, oder Straf-Rechtsschutz. Die ersten Reaktionen zeigen, dass es viele selbstständige Gruppen gibt, die wenig bis gar keine Unterstützung erfahren haben. Das Interesse bei KünstlerInnen, HandwerkerInnen, 24-h-BetreuerInnen, Tagesmüttern/-vätern und TaxifahrerInnen ist groß.

Der Vida ist hier ein gewerkschaftlicher Logikbruch gelungen. In diesem Neuland übernimmt die Vida als Gewerkschaft Verantwortung für ihre Branchen, erweitert ihre Zuständigkeit und macht deutlich: egal in welchem Arbeitsformat du arbeitest, du kannst Mitglied werden und bleiben. Bis jetzt gibt es nur neue oder Doppel-Mitglieder. Ziel ist es auch, Selbstständige in einem kollegialen Umgang – abseits der Einzelkämpfertums – zu unterstützen. Hier ist der gewerkschaftliche Urgedanke von Solidarität ohne Scheuklappen am Zug. In diesem Sinne einen guten ersten Mai!